労働時間の現状

働き方改革関連法の最重要テーマの一つが長時間労働の是正です。

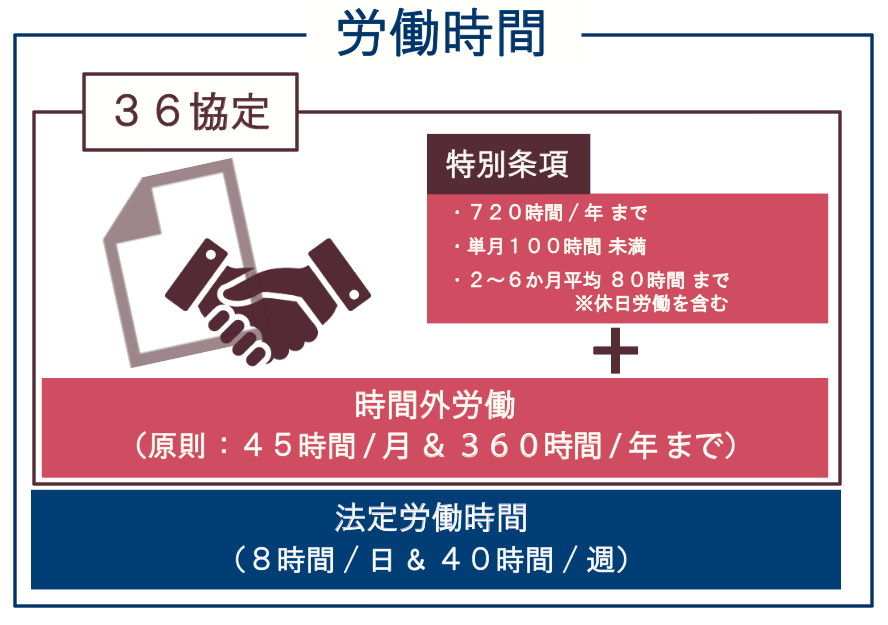

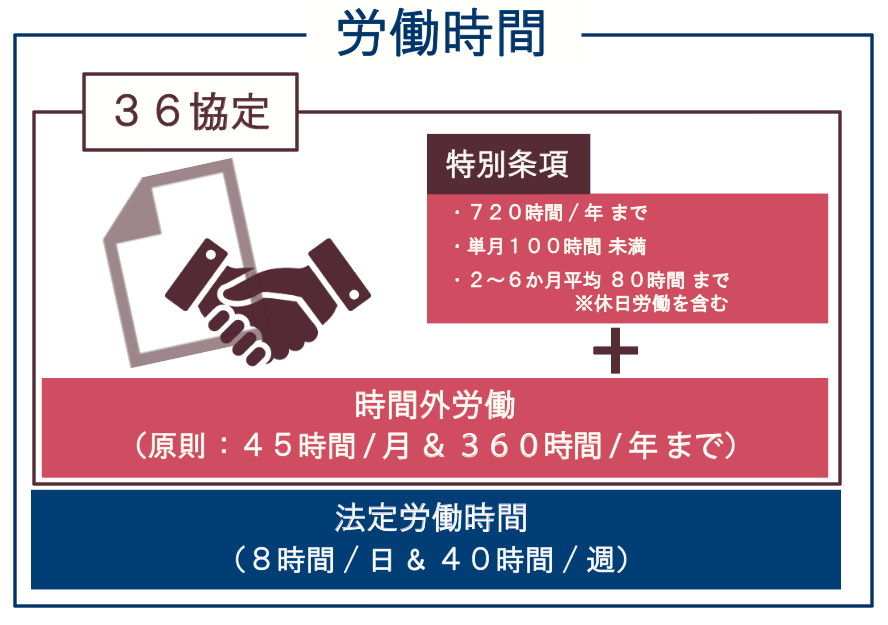

現在、労働基準法で労働時間については原則「1日8時間、1週40時間」と定められています。

これを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間を超過する残業時間については、労働基準法36条によって、労使協定を結び手続きを行えばその範囲内で違法とならないとしています。これが、いわゆる「36協定」です。

36協定で定めることができる残業時間については現在、厚生労働省告示で「原則、月45時間以内、かつ年360時間以内」という制限があります。

しかし、36協定の上限違反に対しては罰則などによる強制力がありません。

また、36協定については、労使合意によって、「特別条項」を設けることによって、上限を撤廃できる例外があるため残業に対する抑制力にはなっていないのが実状です。

労働時間の上限規制の強化

そこで、今回の法改正において、「特別条項」について上限が作られました。

また、厚生労働省告示を法律に格上げするとともに、「36協定」や「特別条項」の上限超過に対する罰則が設けられました。

新たに作られた「特別条項」の上限規制の内容は以下の4項目です。

残業時間の上限規制

① 年間720時間以内

② 2~6ヵ月平均で80時間以内

③ 単月では100時間未満

④ 月45時間を超える残業ができる特別条項の適用は年6回(1回=1ヵ月)まで

※ ②③については平日の残業時間に限らず、原則週に1日または4週に4日の法定休日の労働時間も含まれる。

労働時間把握義務

現行法の労働時間把握義務

労働基準法108条で、企業には労働日数・労働時間数などを書き込む賃金台帳を作成する義務が課されており、違反すると30万円以下の罰金が科されます。これによって企業には、間接的に「労働時間把握義務」が存在していましたが、これまで直接的に強制力のある明文規定は存在しませんでした。

改正後の労働時間把握義務

しかし今回、上記の「残業時間の上限規制」が法制化されたことによって会社は各従業員に対して単月と過去2~6ヵ月平均の合計6つの残業時間を毎月把握する必要が出てきました。

労働安全衛生法の労働時間把握義務

また、「労働安全衛生法」において労働基準法上は時間管理が不要とされる管理監督者や裁量労働者などを含む「全ての労働者」を対象に、健康管理の観点から1ヵ月100時間以上の時間外・休日労働をする長時間労働者への医師の面接指導義務を履行することが定められました。

これにより労働時間の把握が必要となり、「労働時間把握義務が明文化される」と注目されています。

労働時間の把握方法

労働時間の把握方法について、厚生労働省が2017年1月に発表した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」はタイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的データで労働時間を確認し、適正に記録するよう求めています。

労働時間とは?

「もそも労働時間とは何なのか?」

「どこまでを労働時間として、賃金を支払わなくてはならないのか?」

というのは、会社側の気になるポイントであると思います。

実は、法律においても労働時間の定義は明文化されていないのですが、

判例によって、労働時間は「労働者が会社の指揮命令下にあり、具体的に労務を提供した時間」と定義づけられています。よって、タイムカードなどに打刻された単なる在社時間と労働時間は、必ずしも一致しません。

例えば始業時間の30分前に打刻をし、始業まで朝食をとりながらネットサーフィンをしていたというような場合、打刻から始業までの30分は労働時間には該当しないということです。

一方、使用者の指示による業務開始前の所定の服装への着替え時間・業務終了後の清掃などの後始末を行った時間・待機している手待ち時間・業務上義務づけられた研修の受講時間などは、労働時間に該当するとしています。

労働時間の把握方法

このように労働時間については、記録を残すことも必要ですが、時間ではなく実態を把握することも重要になってきます。

日・週・月単位でこまめに勤務時間を把握するような管理は煩雑ではありますが、勤務管理システムの導入などを検討しつつ、残業は事前許可制にするなど労働時間を合理的かつ明確に判断することができる方式を採用していくべきでしょう。

以下に厚生労働省発行の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置の関するガイドライン」より使用者が講ずべき措置のポイントをまとめました。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

① 各労働者について労働日ごとの始業・終業時刻の確認及び記録をする。

② 始業・終業時刻の確認・記録の方法については原則いずれかをとること。

・使用者が自ら現任する

・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など客観的な記録を用いる

③ やむなく自己申告制をとる場合は、労使の両者にガイドラインに基づく十分な説明を行うこと。また、把握した労働時間と実際の労働時間が合致しているか必要に応じて事態調査を行い、著しい乖離が生じている場合には補正をすること。

④ 賃金台帳には、労働者ごとに労働日数・労働時間数・休日労働時間数・時間外労働時間数・深夜労働時間数を適正に記入すること。

⑤ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・タイムカード等の労働時間の記録に関する書類については、3年間は保存すること。

⑥ 労務管理を行う部署の責任者は、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

⑦ 必要に応じ、労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

民法改正と残業代

「残業代の未払い」は、会社が従業員に対して負う賃金の支払いを怠る行為です。

よって従業員が持つ未払い残業代の請求権は、賃金債権ということになります。この賃金債権について、時効が伸びる可能性が出てきています。

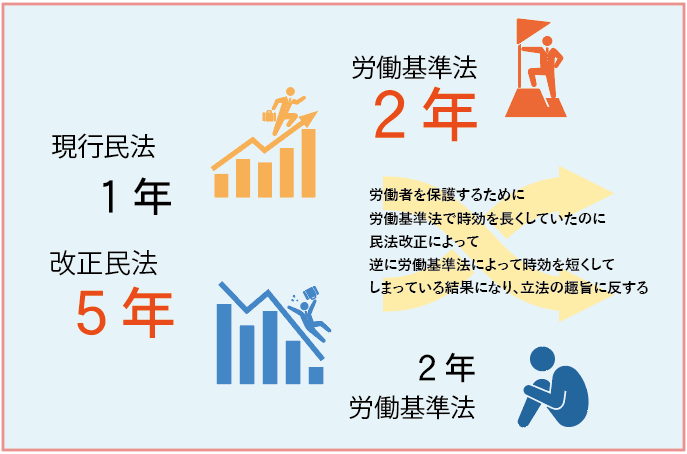

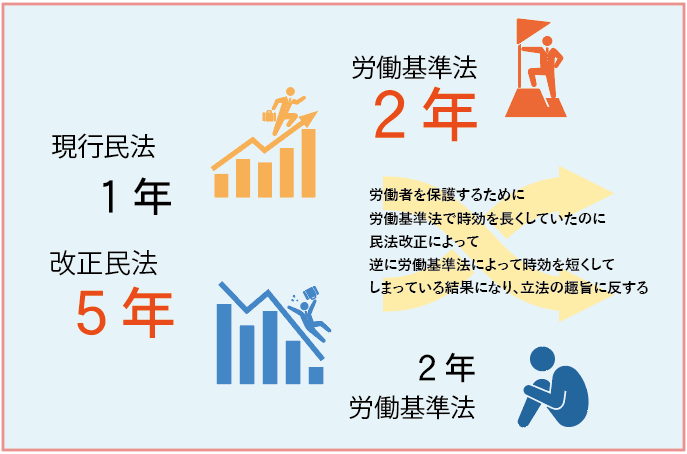

民法改正と時効期間

各種債権の時効については、民法の債権関係規程(債権法)に規定されています。この債権法が2017年5月26日に改正され、2020年4月1日に施行されます。この改正民法では、賃金債権を含む比較的少額の債権が対象であった1~3年の短期消滅時効が廃止され、5年に統一されました。

残業代請求権の時効期間

これまで賃金債権は174条1号で時効が1年と定められていましたが、労働基準法は労働者保護の見地から、特例としてこれを2年に拡大していました。

ところが、今回の民法改正により短期消滅時効の規程が廃止になり時効が全て5年に統一されることで、現状のままでは、労働基準法が労働者の権利を民法の水準より引き下げるという逆転現象が生まれてしまうことになります。

そのため、労働基準法における賃金債権の消滅時効についても、現在厚生労働省で検討会が行われています。年数の設定については様々な意見がありますが、改正民法に合わせて5年となる可能性が高いとみられています。

働き方改革への対応

「働き方改革」と称した一連の改正によって会社は様々な制度の見直しや新設を迫られていますが、その中心は労働時間に関する対応でしょう。

残業代の未払いがある企業の多くは、労働時間の判断や把握方法を誤っていたり、賃金規定を誤っていたりなど、気付かないうちに残業代の未払いが生じています。

賃金債権の時効が伸びるということは、それだけ未払い請求を受けるリスクも上がることになります。

時効が伸びる前に、労働時間と残業代の関係を確認をすることをお勧めします。

現時点(第8回)での賃金債権の時効に関する議論の状況

賃金債権の時効期間そのものをどのようにするのか。

また改正した場合には、いつからの賃金債権を改正法の対象とするのか。(労働契約締結日ベースにするのか、債権発生日ベースにするのか。)

これらは、まだ確定的には決まっていません。

さらに現行法上、賃金等請求権の消滅時効と連動する形で運用している「付加金」について、時効をどのように設定するのか。

また、現状の「記録保管」を各企業がどのようにどの程度のコストをかけて行っているのかなど、付随した議論が進行中の状態になっています。

時効延長に伴う対応

時効が延長された場合、対象となる債権の範囲や付加金の範囲。また、記録保管のコストについて政策がどのようなフォローをしてくれるのかは、会社の費用的な面で非常に重要です。

また、時効が延長し請求を受ける時間的範囲のリスクに対応していくために、労働時間の把握や指揮命令の記録の徹底にも対応しなければなりません。

会社が対応しなくてはならない事項は多岐にわたっています。

労働時間と賠償問題

労働者に請求される可能性のある金銭の一つが残業代です。

残業代請求問題における残業の事実については原則、労働者に主張・立証責任があります。

しかし、労働者の残していた何らかの記録が証拠として採用されたとき、会社側に有効な労働時間の記録という証拠がないと反証ができず、請求された額を支払わなくてはならないことになってしまいます。

またこれが悪質な未払いであったと判断された場合には裁判所は未払い金と同額までの付加金の支払いを命じることができますので、会社は最大で未払残業代の2倍の賠償を負うことになります。

さらに、長時間労働を放置したことによって労働者に健康被害が出た場合などはその責任として慰謝料などを請求される可能性が高くなります。過労死・過労自殺などになると損害賠償として億を超える額も十分にあり得ます。

残業についての考え方改革

働き方改革関連法が施行されると2023年4月からは中小企業においても60時間超の残業を行った場合、賃金の割増率が現行の25%から50%と大企業と同じになります。

よって2023年4月以後は、長時間の残業をさせることは費用対効果に合わなくなるでしょう。

当然、煩雑な労務管理も可能な限り行わない方が良いとなると、最終的に取り組むべきは「時間外労働そのものの削減」です。

そのために必要なことは、簡潔に示すならば単位時間当たりの生産性の向上になります。労働時間の管理に関しては、自社に有益な変形労働時間制や裁量労働時間制などの導入を検討することも良いでしょう。業務自体に関しても、近年は作業の機械化・IT化を進められる分野が広がっていますので、特別条項を使わざるを得ない程人力での対応に限界のある企業では導入を検討するのも有効です。

経過措置の活用

時間外労働について考え方を改め、単位時間当たりの生産性を向上させなくてはならないことも十分に理解したとしても、実際にそれを導入することは一朝一夕になせることではありません。

自社の業務においてどこを効率化することが可能なのかという検討から、そのための投資額はどうするのかという経営的な検討まで、プランを完成させるには相当な時間を要します。また、中小企業では人手不足から効率化に取りかかり始めても、思うように進展しない現状もあります。

しかし、現在の「売り手市場」を考えれば、ひとたび長時間労働の蔓延しているブラック企業というレッテルを貼られた企業では、転職による人材流出が起こり新規人材の確保も困難になるという状況が想定されます。

もはや何も取り組まないという選択肢はない、ということです。それを肝に銘じた上で、「それでも時間的にとてもではないが間に合わない」という場合には、最終的な手段として「経過措置」を利用する方法が考えられます。

これは中小企業の場合、36協定の始期が2020年4月1日より前であれば、協定で定めた期間内でその協定が有効となる措置です。そのため、労使でよく協議の上、2020年3月以前を始期として協定を結び、協定で定める終期までを新しい労務管理体制の準備期間とすることができるのです。

まとめ

このような法的・金銭的リスクを目の当たりにして、事業主はおざなりであった労務問題に関する関心を一層高めるべき時期が来たと言えるでしょう。

先々に向けて、なかなか終わりの見えない対策にはなりますが、まずは自社の所定労働時間や所定休日などの労働条件について、終業規則や雇用契約書上の規定が実態に即して適法に設定されているかどうか確認し、管理することから始めなくてはなりません。

会社側は、これからは長時間労働が前提の時代ではないということを十分に認識したうえで、適切な労務管理の体制を敷いていく必要があります。