未払い残業代請求権の消滅時効が現在の「2年」から「3年」へと延長される見込みです。これは、2020年の4月1日の民放改正に伴ったものです。

さらに、残業代請求の時効は、いずれかは5年まで延長されることになりそうです。

企業としては、①未払い残業代を請求されるリスクが高まること、また②残業代の請求額もこれまでより高額となりうることに注意が必要です。

顧問先となった企業の賃金体系をチェックしてみますと、経営者も気付かないうちに「未払い残業代」が発生していることは珍しくありません。

しかし、当然ですが「気付いていなかった」としても、残業代請求を拒むことはできません。

民法改正前に、一度、賃金制度をチェックして、未払い残業代が発生していないことを確認するべきです。

目次

民法改正

短期消滅時効とは

賃金債権と消滅時効の関係

民法改正後の賃金債権の消滅時効期間

民法改正の企業への影響

討論会での論点

未払い残業代が発生していないかのご相談

民法改正

民法が、2017年5月26日、制定以来、約120年間ぶりに改正されることになりました。

今回の改正は一部を除き2020年4月1日から施行されます。改正されたのは「債権法」と呼ばれる、民法の中でも契約等に関する最も基本的なルールを定めている部分です。

ここでは大きな改正点であり企業にも関わりの深い「短期消滅時効の廃止」について掘り下げていきます。

短期消滅時効とは

民法上、原則的な消滅時効の完成期間は10年です。

他方、「短期消滅時効」とは、特定の種類の債権については、例外的に消滅時効完成期間を10年よりも短く(1年・2年・3年・5年などに)縮めていた規定でした。

しかし、今回の民法改正で「短期消滅時効」は廃止となります。

そして全ての債権の消滅時効が、以下のいずれかのうち短い方となりました。

民法改正後の短期消滅時効

- 権利を行使できることを知ったとき(主観的起算点)から 5年間

- 権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年間

この改正民法の新しい時効制度が、残業代請求にも影響を及ぼすことになったのです。以下では、民法改正前(現在)の制度と民法改正後の制度を比較しながら、更に詳しく説明します。

賃金債権と消滅時効の関係

民法改正前の残業代請求の時効

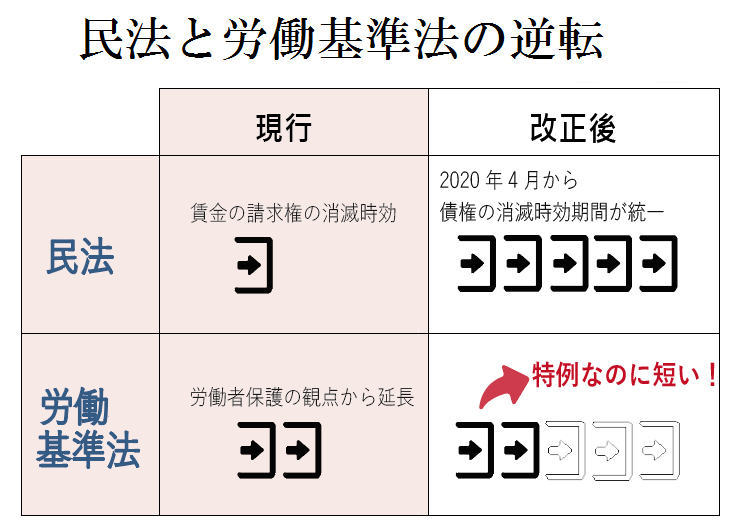

実は、これまでの民法では、会社が従業員に対して賃金を支払う賃金債権は、1年の短期消滅時効の対象となる債権でした(民法174条1号2号)。

しかし、1年という期間は非常に短く、労働者に酷であるとして、労働者保護の観点から労働基準法がその期間を2年に延長していました(労働基準法115条)。

つまり、「本来、賃金債権の消滅時効は民法で1年となっているが、1年では短すぎるため、労働基準法で2年に延長する。」というロジックです。残業代請求権も賃金債権の一種ですので、消滅時効は2年とされていました。

民法改正後の残業代請求の時効

ところが今回の民法改正によって、民法の短期消滅時効が削除されます。そのため、賃金債権について、民法の消滅時効期間が5年となり、特例として定めた労働基準法の消滅時効期間(2年)より長くなってしまったのです。

このままでは、労働基準法は、「労働者保護」どころか、民法で確保されている「労働者の利益を侵害する」という、あってはならない逆転現象が起こってしまうのです。

民法の消滅時効をさらに詳しく

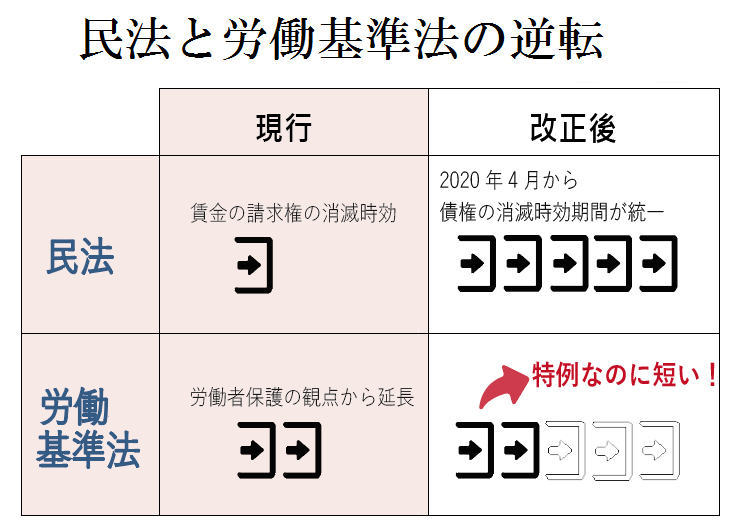

改正民法では消滅時効は、「①権利を行使できることを知ったときから」か「②権利を行使できるときから」スタートすることになります。

債権の種類によっては、①と②の起算点が異なる場合もあり得ますが、賃金債権においては、どちらも「給料日(債権発生時)」になるのが通常です。

このため、民法に従うならば、賃金債権の消滅時効は、給料日から5年間となります。

民法改正後の賃金債権の消滅時効期間

上記のような「逆転現象」を放置しておくことは望ましくないということで、厚生労働省の内部局である労働基準局は「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を継続的に実施し、解決に向けた議論を重ねてきました。

後に述べますが、賃金債権の消滅時効が2年から5年になりますと、残業代請求権に大きな影響があります。このため、企業からは延長修正に対して、反対の声が上がっているようです。

しかし、厚生労働省の検討会では、現在までに10回の議論が行われた末、賃金債権については、民法に合わせる形で5年とする方針が高まっていました。

新情報(2020年1月22日に追記)

このまま賃金債権も5年にそろう可能性が高いと考えられていましたが,企業側からの根強い反対意見が述べられていました。

これを受けて,2019年12月27日に行われた労働政策審議会では,ついに「賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とすること」などを取りまとめました。

労働政策審議会の建議の内容

①消滅時効期間は原則5年とするが、当面は3年とすべき。

②起算点は、客観的起算点(権利の行使が可能な時点)を維持すべき。

③施行日は改正民法施行と同じく令和2年4月1日とすべき。

この建議に従い、2011年の4月から、未払い残業代の消滅時効は「3年」になるのではないかと、当事務所では考えております。

民法改正の企業への影響

未払い残業代への影響

この賃金債権の消滅時効期間の延長が企業にもたらす影響として、最も大きいのは、賃金の中でも「未払い残業代の請求」でしょう。

未払い残業代請求のリスクのアップ

残業代も、企業が社員に支払う義務のある賃金です。よって、賃金債権の消滅時効が延びるということは、すなわち労働者が未払い残業代を請求できる期間も延びるということになります。

前述の検討会での方針通りになりますと、これまでは過去2年の請求に限られていたところ、過去3年(やがて5年)まで遡って請求することができるようになります。請求対象の時間的範囲が広がれば、会社が請求を受ける可能性も必然的に高まります。

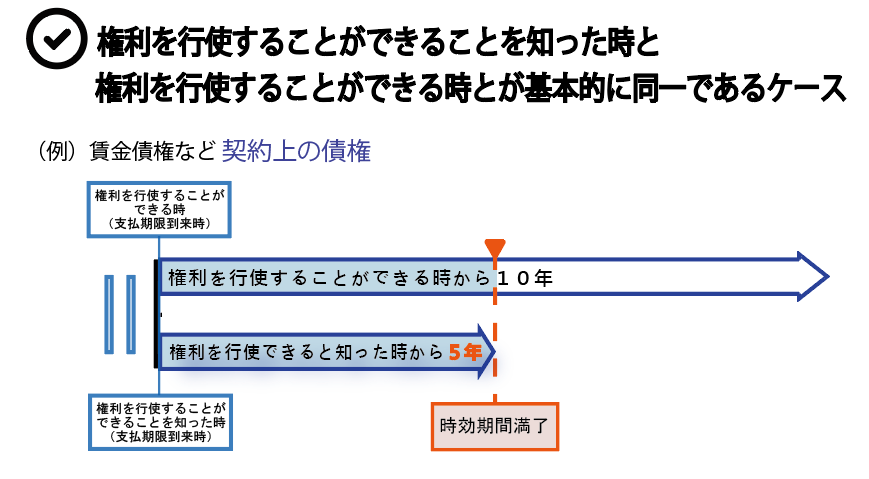

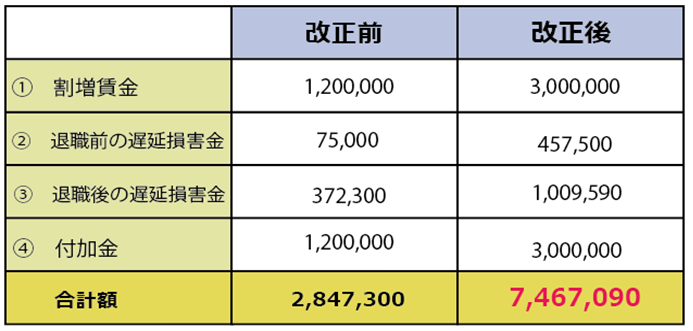

未払い残業代の請求額の増加

未払い残業代の消滅時効期間が延びると、請求される額も倍増するおそれがあります。ということです。

当事務所で、仮定的な事例を計算して、請求額を比較してみたところ。表のような結果となりました。

※民法改正による影響は不明な部分もありますので、あくまで目安です。

水面下の請求が噴出するおそれ

昨今、労働者の権利意識の高まりや、労働市場における求人倍率の高まりの影響を受けて、労働審判や労働裁判の件数は増加の一途をたどっています。

このような時代背景の中、残業代の消滅時効が延長されて、請求できる期間と額が増えれば、今までは表面化せず、時効で消滅していた未払い残業代請求が、次々と表に出てきても何ら不思議はありません。

労務に関わる体制の整理

実際に残業代の請求を受けてしまった場合に、その正当性を争うためには、「記録」が必要になります。労働基準法上では記録保管は3年と義務付けられていますが、やがては、記録保管の年数を、少なくとも消滅時効期間の5年までは延ばす必要があるでしょう。

また、残業そのものに対しても、許可や命令を明確に行う体制を整え、いわゆる「サービス残業」のような曖昧な労働時間をなくすことも重要です。日ごろから残業の範囲を明確にするなど、事務的な諸注意も求められることになります。

今後の企業に求められていること

法律が整い施行される時期には、否が応でも社員の未払い残業代請求への関心は高まります。

2020年4月の改正民法(債権法)の施行までを目途に、抱えている未払い残業代があれば清算をし、残業を含めた労働時間を客観的かつ明確に把握する仕組み作りを完了させておくのが得策でしょう。

さて、ここまでは、残業代請求を受けたときの「金銭的な損失」に焦点をあてて解説をしてきましたが、損失は金銭的なものに留まりません。もっと怖いのは「信用の損失(レピュテーションリスク)」です。

「未払い残業代」の存在を従業員に知られてしまいますと、情報は外部にも伝わり、世間から「ブラック企業」との烙印を受けるおそれがあります。「ブラック企業」の噂は、一度インターネット上で広がりますと、消しさることは困難です。将来にわたって、人材の定着や、労働者の募集で、非常に苦労するおそれがあります。

人材不足の時代で企業が生き残るためには、従業員らの信用を損なわない・信頼を裏切らない「ホワイト企業」を目指すことが非常に重要なのです。

もっとも、残業代の未払いが「知らないうちに」生じている中小企業も珍しくないことは前述の通りです。正確な残業代を支払うには、正確な労務管理と、正確な法律知識が必要となります。

働き方改革が進むに伴い、「残業時間の上限規制」、「労働時間の把握義務化」、「有給休暇の取得義務」などが、次々と施行されていきます。これらに対応していくためにも、正確な労務管理と正確な法律知識が必須な時代が来たといえるでしょう。

検討会での論点

最後に、少し難しい話になりますが、賃金債権の時効に関して、検討会で論じられている論点を4つお伝えします。

賃金債権の消滅時効が伸びることで、様々な影響が出ることがわかります。

論点1 どの時点の債権から延長した消滅時効を適用するか

候補としては、労働契約締結日ベースにするのか、債権発生日ベースにするのかの二択となっています。改正民法の附則では、債権発生と債権発生原因である法律行為(労働契約)のいずれか早いものが基準となるとされています。よって期間同様に民法に合わせる方針であれば、労働契約の締結日が、施行日の前か後かで適用の有無が判断されることになります。

論点2 就業規則や協約によって企業が独自に時効期間を縮めることが許されるか

現行法では、労働基準法の定める時効よりも短い期間を就業規則や協約などの契約で定めることはできません。

しかし、時効期間が5年に延長された場合、企業から「短くしたい。」という声が上がる可能性を想定した論点でした。

これについては、労働基準法13条において「この法律の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効であり、法律に定める基準が適用される」となっていますので、他の法令が定められない限りは、今後も引き続き、企業独自の時効期間の短縮規程は許されないという結論が示されています。

論点3 付加金の請求期間について賃金等請求権の消滅時効と連動させるか

付加金と賃金請求権は、現行制度で連動したものと位置づけられていますので、その形を引き継ぎ連動させる方向で検討していくこととなっています。これに対して、「時効期間が延びているため付加金の額が非常に多額になるのでは。」という指摘がありました。

反論として「付加金は、必ず未払い残業代と同一額の支払いを命じなくてはならないものではなく、命ずることができるというものである。付加金を請求した事案において常に付加金の支払いが命じられているものでもないので、使用者の多大な負担になるという懸念はそれほどない。これまでの付加金が特にこういう場合は最大2倍支払わせるべきだろうという趣旨だったとすれば、連動させないと寧ろ、付加金とは何かという別な議論をしなくてはいけなくなる。」という回答が示されています。

論点4 企業の労務管理にかかるコストについてどう捉えるのか

現状3年間の記録保存義務について、中小企業・大企業・派遣企業などが、それぞれどの程度の管理を行いどの程度のコストを要しているのかの調査が十分でないと指摘されています。

加えて、働き方改革関連法の成立・施行で増した負担をさらに大きくする可能性について、政府としてはどのように政策を講じていくのか、今後議論されていく予定です。

未払い残業代が発生していないかのご相談

未払い残業代が発生している企業の多くは、経営者がその事実に気付いていません。賃金に関する法律・裁判例は理解が難しく、それらに則った体制整備は簡単ではないからです。

このため、未払い残業代が発生していないかを確認するためには、雇用契約書や、賃金規定、就業規則、労務管理方法まで多岐にわたるチェックが必要になります。

当事務所では、元社労士の弁護士が中心となって未払い残業代のチェックをしています。

また、未払い残業代が存在した場合は、未払い残業代の解決方法の提案や、今後のための賃金制度の修正なども行っています。

顧問契約を前提としたサービスとなりますが、未払い残業代が気になる企業は、ご遠慮なくお問い合わせください。

残業代請求の時効が伸びる前に、不安を解消しておくことを強くお勧めいたします。